新須磨NEWS

2025年秋号

PDF ダウンロード骨粗しょう症治療特集

読者アンケートにご協力ください

アンケートはこちらSpecial1

日常生活で骨が折れる!? 骨粗しょう症について

骨粗しょう症ってどんな病気?

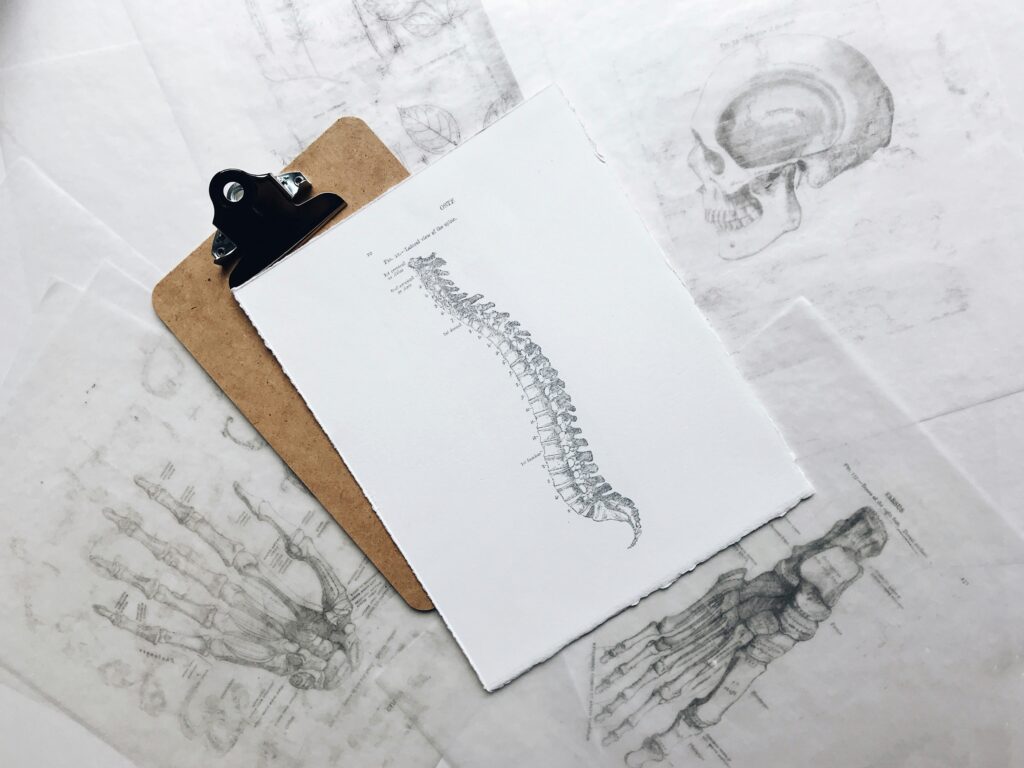

ここ最近、骨粗しょう症がよく話題にあがるようになりましたが、いったい骨粗しょう症はいつから存在していたのでしょうか?実はエジプトのミイラからも発見される、4000年以上も昔からある古いものでした。しかし、長い間「骨がスカスカになるのは、老化現象だから仕方がない」と言われ続け、なかなか病気とされていませんでした。ところが20世紀になり、ドイツの物理学者レントゲンによるX線の発明を機に、骨の状態を調べることに関心が高まり、病気の解明、治療法や予防法が考えられ始めました。その後1941年アメリカのオールブライトによって「骨粗しょう症とは、骨は正常な形を保ったまま、 中身が少なくなってしまう状態の事」と初めて骨粗しょう症が定義されました。現在では世界保健機関WHOによって、「低骨量※1と骨組織の微細構造の異常を特徴とし、骨の脆弱性が増大し、骨折の危険性が増大する疾患」と定義されています。

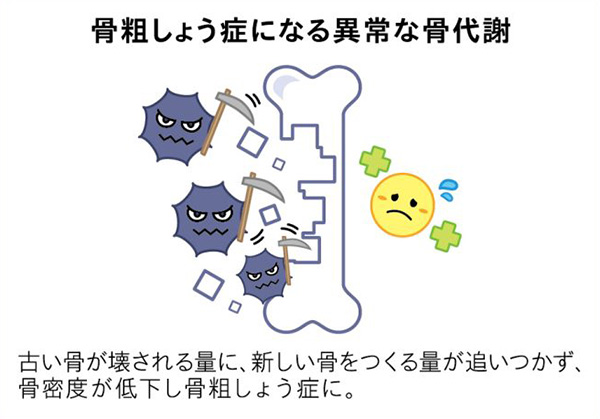

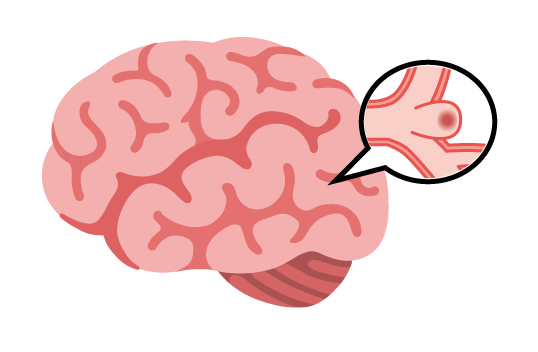

骨の量を示す骨密度は20歳ころをピークとして、その後徐々に減少します。特に女性は閉経前まで女性ホルモンによってある程度骨密度が保たれていますが、閉経後は女性ホルモンの急激な減少とともに骨密度も同様に減少し骨粗しょう症の発症が急増します。もともと骨には古い骨を壊す破骨細胞と、新しく骨を作る造骨細胞があります。この2種類の細胞が骨でバランス良く働き、古い骨を新しい骨に置き換え新陳代謝を続けています。ところが古い骨が壊される量が増えてしまったり、新しい骨を作る量が追い付かなくなってしまったりすることで骨密度が減少し、骨粗しょう症が発症します。骨粗しょう症になると骨がもろくなることで、背骨が徐々につぶれ背中が丸くなり、腰の痛みが引き起こされます。そのため重いものを持ったり、起き上がったりするときの腰の痛みや、背中が曲がるなどの症状が出てきます。また大腿骨近位部骨折※2をすると寝たきりになることもあります。

※1:骨密度の低下により、骨が脆くなる状態

※2:大腿骨付近の脚の付け根や股関節の一部で起こった骨折のこと

日本人の8人に1人が骨粗しょう症に

骨粗しょう症患者数は推定で、女性が男性の3倍強、40歳以上の4~5人に1人、日本国民の8人に1人が骨粗しょう症と言われています。この数は約1590万人と推計され糖尿病が強く疑われる1000万人よりもはるかに多い人数と推測されています。にもかかわらず、糖尿病の治療率は61.7%と高いのに対して骨粗しょう症の治療率はわずか8.7%と非常に低いのが現状です(図1)。骨粗しょう症は女性に限らず、喫煙者、大酒家、糖尿病、ステロイド治療歴のある方、胃切除術後、慢性腎不全、副甲状腺機能亢進症※3の方もリスクが高くなります。「自分は大丈夫」と思い込むのではなく、検査してみないと骨密度はわからないので、男女問わずにいちど骨密度検査を受けてみましょう。

※3:副甲状腺ホルモンが過剰に分泌され骨が脆くなり骨折しやすくなる代謝性疾患

骨折しやすい箇所を調べて行う

骨粗しょう症の診断

全身の骨の中で、特に骨折しやすいと言われている2か所での骨密度測定を行います。1つ目は大腿骨近位部、2つ目は腰椎(腰の骨)です。検査結果表には20~44歳の平均値と比べてどれくらい減っているかを計算した 「%YAM」(YAM=Young Adult Mean)で示されたり、標準偏差(standard deviation, SD)で示されたりします。

原発性骨粗しょう症※4は以下のいずれかで診断されます。

- 胸椎や腰椎の圧迫骨折または大腿骨近位部骨折がある(骨密度の値に関係なし)。

- 脆弱性骨折※5があり、%YAMが80%未満

- 脆弱性骨折がなくても%YAMが70%以下または-2.5SD以下

※4:他の病気の影響を受けない骨粗しょう症

※5:骨粗しょう症などにより、骨が脆くなることで、転倒や尻もちなど通常では骨折につながらない程度の衝撃で起こる骨折

当院で行う骨粗しょう症の治療

〜自己注射の短期入院支援始めます〜

骨形成促進剤※6や骨吸収抑制剤※7に加えて、最近は両方の作用も併せ持つ骨を作りながら壊れるのを防ぐ薬剤とがあります。実際は採血や尿検査によって骨形成が弱いのか、骨吸収が亢進しているのかを判断し、個々の既往歴など含めてオーダーメイドで治療薬を決定します。投与方法は内服薬、注射、点滴があります。

当院は2003年3月25日から骨粗しょう症診療を行ってきました。当初は骨密度ではなく骨のレントゲン撮影にて評価をしていましたが、2010年からは骨密度測定装置を用いて正確な骨密度計測を行いガイドラインに基づいて診療してきました。2025年7月、HOLOGIC社のHorizonX線骨密度測定装置の導入により、今までよりも少ない被爆線量で、より正確な骨密度計測ができるようになりました。

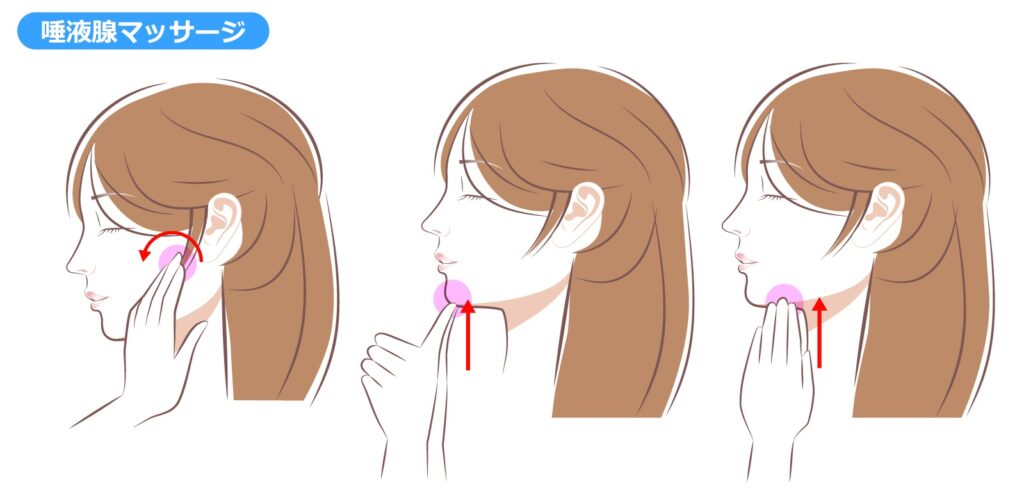

新須磨病院での骨粗しょう症に関する診療は、婦人科・脊椎外来で主に行ってきました。しかし骨粗しょう症は整形外科・内科・外科など幅広い診療科にも関係する疾患ですので、今後は院内で骨粗しょう症診療を円滑に行えるように準備を進めています。また、骨粗しょう症治療では糖尿病のインスリン治療と同じように、自宅での自己注射による治療も増えています。自己注射に関しては、使用方法についての不安が強く、途中で自己中断される場合も多いため、当院では自信をもって安心して自己注射を継続していただけるように短期入院支援も始めます。入院中は自己注射の手技習得のみではなく、薬剤科・リハビリテーション科・栄養科・臨床検査科・歯科口腔外科など、多診療科の連携により全面的な骨粗しょう症治療のサポートが行えることも当院の特徴です。

※6:骨芽細胞の働きを活発にし、新しい骨を作るのを促進する薬

※7:破骨細胞の働きを抑え、骨からカルシウムが溶け出すのを防ぎ、骨密度を高めて骨を強くする薬

バランスの取れた食事と適度な運動などで

早期発見と予防を心がけましょう

骨粗しょう症・骨折は、ご本人のみではなく、身近で大切 なご家族の生活にも大きく影響します。例えば大腿骨近位部の骨折では、急な入院対応や、高額な出費、退院後の介護負担、生活環境の調整、これらの対応のためにご本人はもちろんご家族も、生活や勤務体系の変更を余儀なくされ、多岐にわたる課題が生じます。骨折後の死亡率は非常に高く、特に85歳以上の高齢者においては、骨折後1年以内の死亡率が22%に達するとの報告もあります。このため、骨粗しょう症の予防と治療を通じて、骨折のリスクを低減させることが喫緊の課題です。骨粗しょう症は気が付かないことが多く、胸椎や腰椎の複数の圧迫骨折により初めて発見されることもあります(ドミノ骨折)。まずは骨粗しょう症にならないためにもバランスの取れた食事、適度な運動、日光浴で予防するとともに、骨密度検査を受けて、骨粗しょう症の早期発見・治療を心がけましょう。

Special2

いつの間にか骨折!? 腰椎圧迫骨折について

気づかない間に骨折し、進行してしまう

「いつのまにか骨折」

骨粗しょう症性骨折には、椎体骨折※1、大腿骨近位部骨折、橈骨遠位端骨折※2、上腕骨近位部骨折※3などがあり、高齢化社会になるにつれて、その頻度も増えてきています。その中でも胸腰椎圧迫骨折※4は最も頻度が高い骨折です。圧迫骨折のなかに、骨折に非常に激しい腰痛を自覚する例もありますが、約2/3は無症状あるいはそれに近い状態で、骨折したことが気づかれないことも多く、いつのまにか骨折、と名付けられています。そのような骨折は、わからない間に、徐々に圧潰が進んで、難治性の腰痛になることもあります。

圧迫骨折の以前の治療は、安静にしておけば、いつか骨は固まるという考えのもと、長期間の安静を強いられ、それにより足の筋力が衰え、さらには認知機能の低下をきたすことが、問題となっておりました。また、レントゲンのみの診断率は30~40%程度であり、レントゲンをとったが、骨折はありません。ということも多々ありました。最近では、MRIを行い、圧迫骨折の早期診断が可能となり、新鮮骨折※5と陳旧性骨折※6の区別もできるようになりました。診断技術の進歩により、早期に治療を行うことができるようになりました。

※1:背骨または脊椎の骨折のこと

※2:前腕の2本の骨のうち、親指側の骨が手首のところで折れる骨折のこと

※3:肩の近くの骨折のこと

※4:胸や腰あたりの骨が押しつぶされるように折れる骨折

※5:骨折して間もないもの

※6:骨折してから時間が経過したもの

骨折の手術と

術後の骨粗しょう症治療が重要です

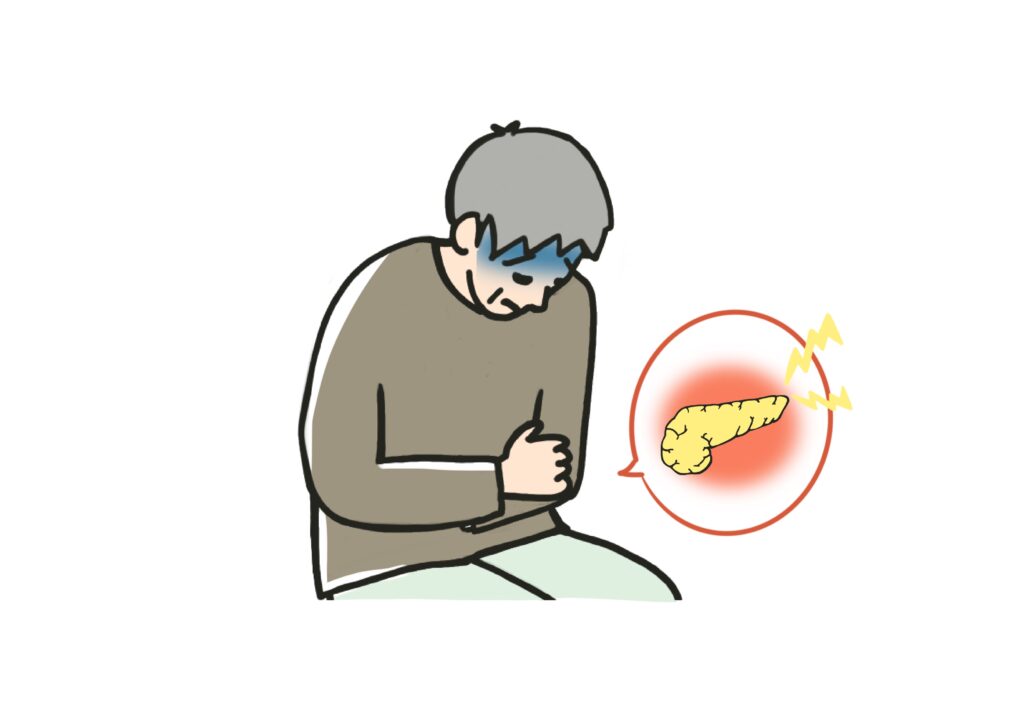

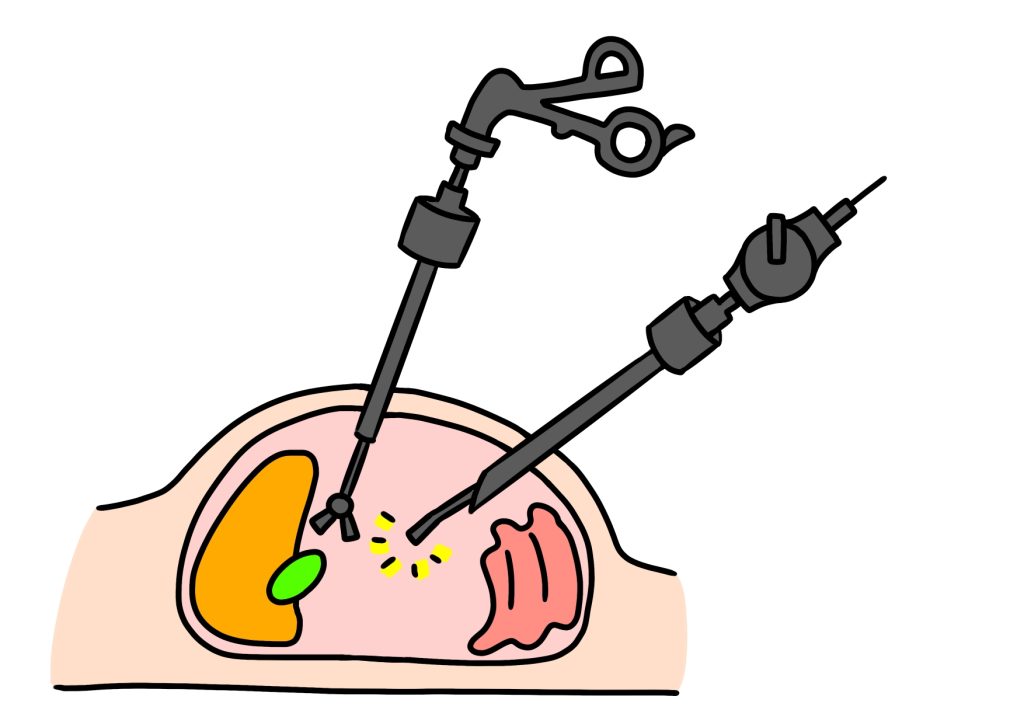

最近、BKP(balloon kyphoplasty)やVBS(vertebral body stenting)といわれる、椎体内にバルーンを膨らませて、セメントを詰めたり、ステントを留置してその中にセメントを詰める治療ができるようになりました(図1)。ともに、全身麻酔が必要ではありますが、傷は正中から約2cm離れたところにそれぞれ、5mm程度の傷で、手術自体は40分程度の短時間でできる手術になります。手術直後より劇的に痛みが軽減し、安静期間が短くなり、早期に離床することが可能となりました。しかし、BKP、VBSを行った後に、隣接椎体の骨折をきたす例が10~20%、詰めた椎体がさらに圧潰するのも約10%に認められます。これらの問題点を解消させるためにも手術施行後の骨粗しょう症の治療を継続して行うことが重要であると考えています。

当院にてBKPを行った症例の半数以上の方は、過去に1ヶ所以上の椎体骨折をすでに起こしており、圧迫骨折を2ヶ所以上起こしている方は、骨折リスクの高い骨粗しょう症と診断され、積極的に骨形成促進薬を使っていくことで、固定隣接椎体の骨折や、セメントを詰めた骨のさらなる圧潰が防げるものと考えています。圧迫骨折を起こした方は、積極的に骨密度を測定して、背骨の変形を防ぎましょう。

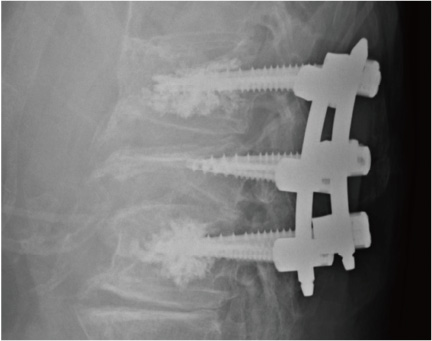

神経症状が出現した圧迫骨折については、残念ながら、BKP、VBSは適応ではありません。その場合には、神経症状改善のために、骨を削り神経への圧迫を取り除く必要があります。前方には骨折を起こした骨、 後方は神経の圧迫をとるために削る。それにより、脊椎は不安定な状態となります。 以前は、除圧部位の上下それぞれ2椎体ずつのねじで固定 をしておりましたが、最近はねじの先端からセメントが出るものがでてきており、椎体骨折の上下1椎体ずつの固定を行い、固定範囲を短縮させる試みを行っています (図2)。現時点では、ねじのゆるみもなく、順調に経過しています。

個々の状態に応じた治療をできるだけ体への負担が少ない方法で行うことができれば、と考えています。

Special3

平均入院期間は1.5ヶ月!? 大腿骨頚部骨折について

年間20万人弱が患う「大腿骨近位部骨折」

骨粗しょう症をともなう高齢者の転倒(低エネルギー損傷)により生じる骨折には、大腿骨近位部骨折、胸腰椎圧迫骨折、橈骨遠位端骨折、上腕骨近位端骨折などがあります。その中で大腿骨近位部骨折は、ほぼ間違いなく手術加療が必要な骨折であり、日本での年間発生数は20万人弱と推定されています。

受傷後早期に手術をおこなった方が、術後合併症が少なく、生存率が高く、入院期間が短くなると言われているため、全身状態が許せば※7できるだけ早くに手術を施行して、早期に全荷重※8でのリハビリテーションを開始して、歩行能力の改善・早期離床による認知症の予防などに努めます。

それでも全例が骨折前の歩行レベルに回復できるわけではなく、どの程度回復するかは年齢、受傷前の歩行能力、心臓や肺などの合併症の有無、認知症の程度などの影響を受けます。平均入院期間は1.5ヶ月前後と言われており、急性期病院から自宅に退院することは難しく、リハビリテーション病院への転院を余儀なくされます。術後合併症の一つであるせん妄※9の発生率は20~40%程度と報告されており、せん妄が出現するかどうかは歩行能力の獲得(リハビリの進行)に影響を及ぼします。

大腿骨近位部骨折は、股関節内で折れた「大腿骨頚部骨折」と、股関節の外で折れた「大腿骨転子部骨折」に分けられます。

※7:麻酔のリスクがそれほど高くない

※8:手術した足に制限なく体重をかける

※9:急に発症する意識の混乱

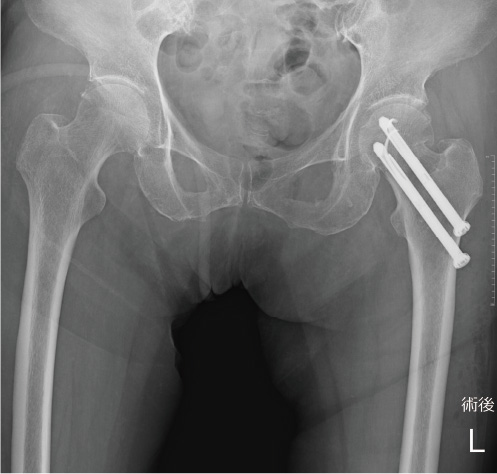

治りにくい骨折といわれる「大腿骨頚部骨折」

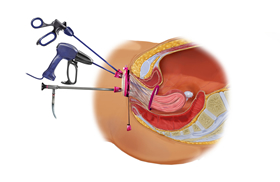

大腿骨頚部骨折は股関節内に骨折線があるため治りにくい骨折です。ほとんどずれていない(非転位型)大腿骨頚部骨折に対してはスクリューなどを用いた骨接合術を施行します(図1)。手術侵襲が少なく、術後感染や輸血の可能性も低く、歩行能力を回復しやすい骨折だと思います。

術後合併症として、骨がつかない可能性(15%以下)、大腿骨頭壊死症の可能性(20%以下)があり、これらが起こると再手術が必要になります。

ずれがある(転位型)大腿骨頚部骨折は骨がつきにくく、骨接合術をおこなっても骨癒合が得られず再手術になる確率が高いため、最初から折れた大腿骨頭を人工物に変える手術(人工骨頭置換術)を施行します(図2)。術後早期から 除痛効果が得られ、比較的歩行能力を回復させやすい骨折だと思います。術後合併症として、感染(2~7%)、脱臼(1~5%)などがあります。大腿骨頚部骨折の1年以内の死亡率は10%前後と報告されています。

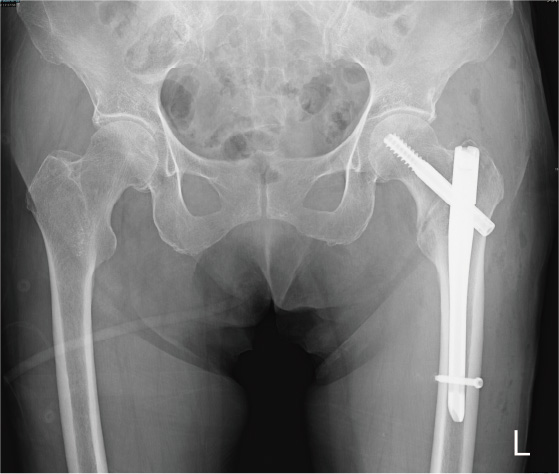

1年以内の死亡率が25%前後である「大腿骨転子部骨折」

大腿骨転子部骨折は股関節の外に骨折線があるため骨癒合しやすい骨折であり、髄内釘による骨接合術を施行します(図3)。ただし、輸血が必要となる可能性が高く、術後痛みが強い傾向にあるため、歩行能力の獲得には時間を 要すると思われます。

術後合併症の一つである骨がつかない可能性は3%以下 と低いですが、1年以内の死亡率は25%前後と比較的高い値が報告されています。

これからも、地域の皆様のご期待に

応えることができるよう努めてまいります

9月で新須磨病院が若宮商店街の南に移転してから丸10年が経ちます。

旧病院から南へわずか200mほどの距離ではありますが、入院患者さんの移送に一番気を使いました。何度も何度も計画を練り直し、どうすれば安全かつ円滑に進められるかを検討しました。その甲斐あって、何らトラブルなく無事に移送を終えたときは、職員誰もが安堵の表情を浮かべていたことを覚えています。

新須磨病院が産声をあげたのが、昭和35年(1960年)で、それから65年が経過したわけです。10年前の病院は、老朽化が進み、ずっと建て替えを検討していたところ、現在の土地を入手することができ、2年ほどの建築設計期間を経て新築に至りました。その後の建築価格の高騰を考えると、ぎりぎりのタイミングであったと思っています。

若宮商店街の一角という、住宅地で商業地の真ん中に建てるわけですから、地域の方々にできるだけご迷惑をかけず、景観を壊さないように外観も地域に溶け込むような色合いにしました。

10年前はピカピカの建物や機械も人も、それなりに老朽化が進みます。最初は気になっていた「汚れ」がいつの間にか「模様」に見えてしまうのです。そのようなことがないように日々気を付けて、モノやヒトの陳腐化を避けねばと思っています。

これからも、須磨南地区の基幹病院として、地域の皆様のご期待に応えることができるよう努めてまいります。

引き続き、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

これからも患者さんにやさしい

医療の提供をめざします

2015年9月23日、旧病院から200メートル程離れた現在地へ移転してから、早くも10年が過ぎました。旧病院はコンパクトでしたが、外来と病棟が道路を挟んで別棟で、患者さんの移動に不便がありました。また、狭い廊下や病室、救急車の乗り入れにくさ、阪神・淡路大震災の被災と老朽化など、課題も多くありました。新病院では、患者さんに気持ちよく診療を受けていただける環境が整い、今日に至っています。

この10年間には、さまざまな出来事がありました。2020年より数年間は新型コロナウイルスの感染拡大により、医療機関として感染症の予防、制御、対応について考えさせられました。また、働き方改革の導入、マイナ保険証やオンライン診療など医療DXの推進、多くの医薬品のジェネリック化など、医療を取り巻く環境は大きく変化してきています。病院の外に目を向けると、長年親しまれてきた須磨海浜水族園が閉館となり、2024年には神戸須磨シーワールドが新たにオープン、須磨海岸も整備され、地域の景観も変わりつつあります。

ポストコロナに伴う受診者数の減少に加え、医療資源や物価の高騰、公共料金の値上げなどにより、病院経営は引き続き厳しい状況にあります。こうした中、業務の簡素化やタスクシフティング・タスクシェアリングといった労働負担の軽減、経費削減など、いわば「病院の健全なダイエット」に取り組んでいます。今後も地域の総合病院・専門病院として、できる限り質の高い、患者さんにやさしい医療の提供を続けてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

部署紹介

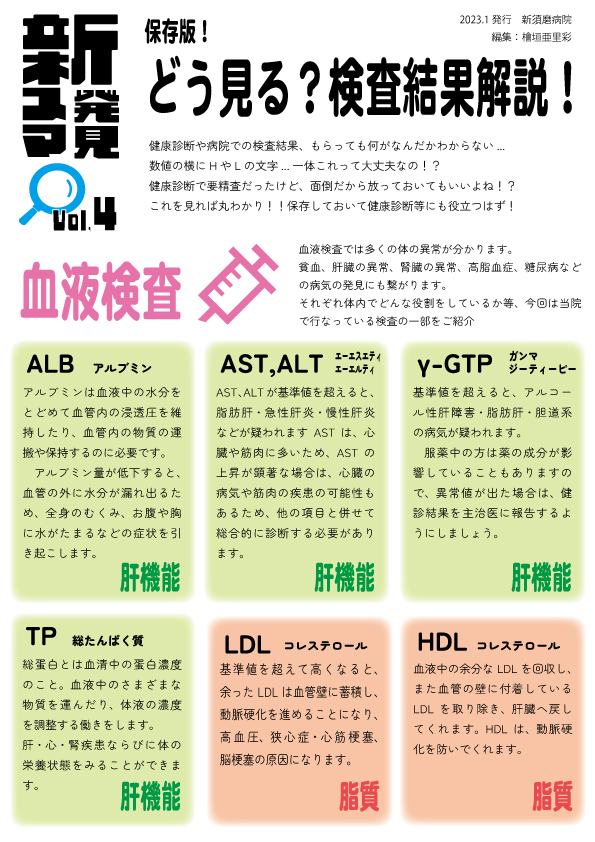

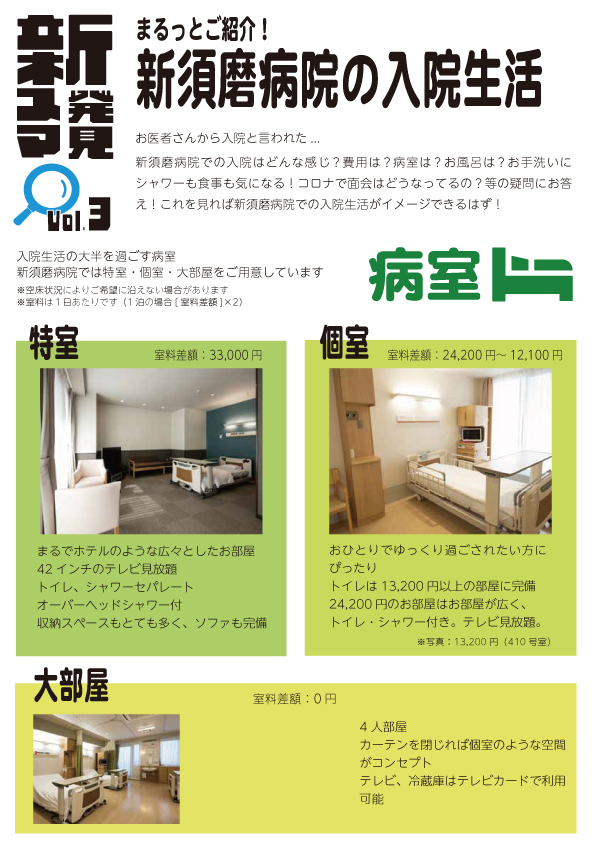

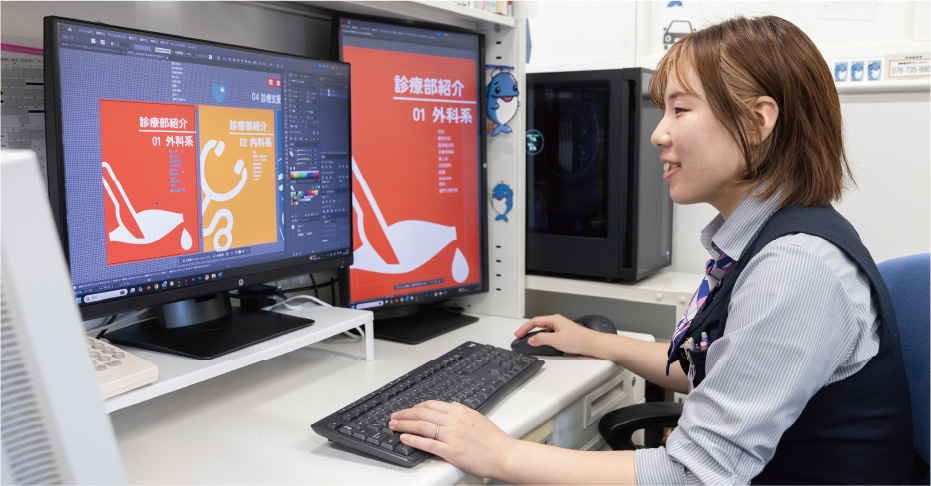

広報

患者さんや周囲の方に

分かりやすく医療情報を提供します

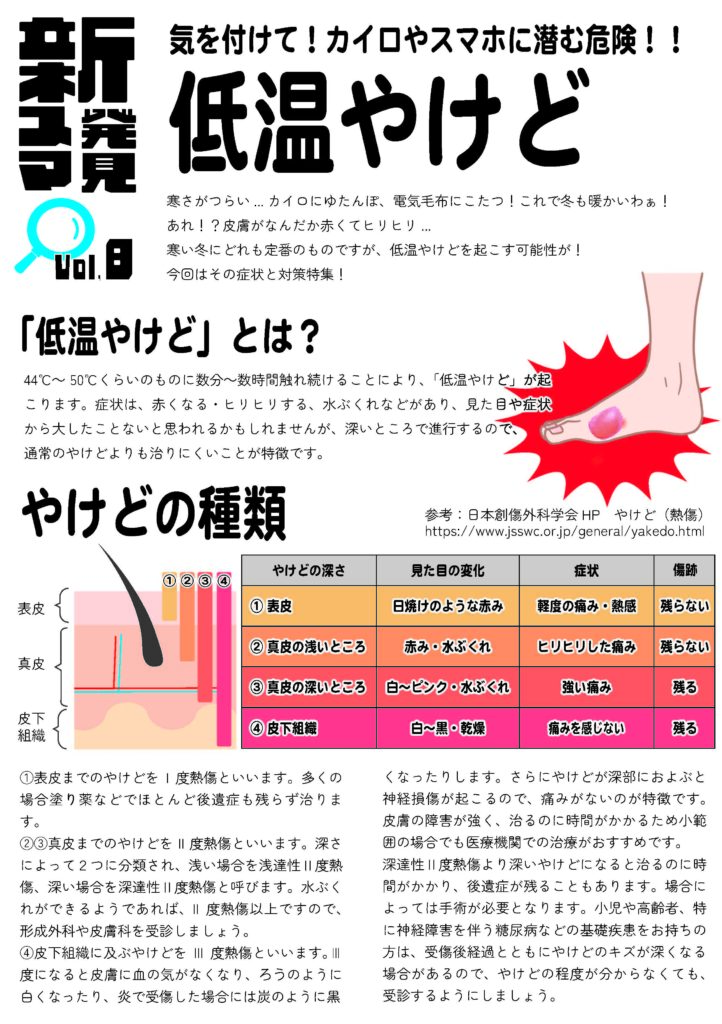

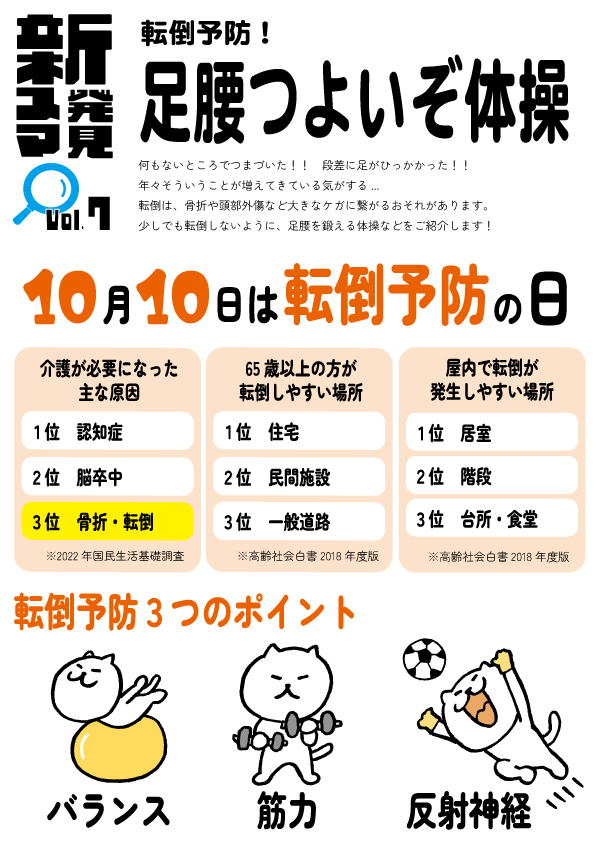

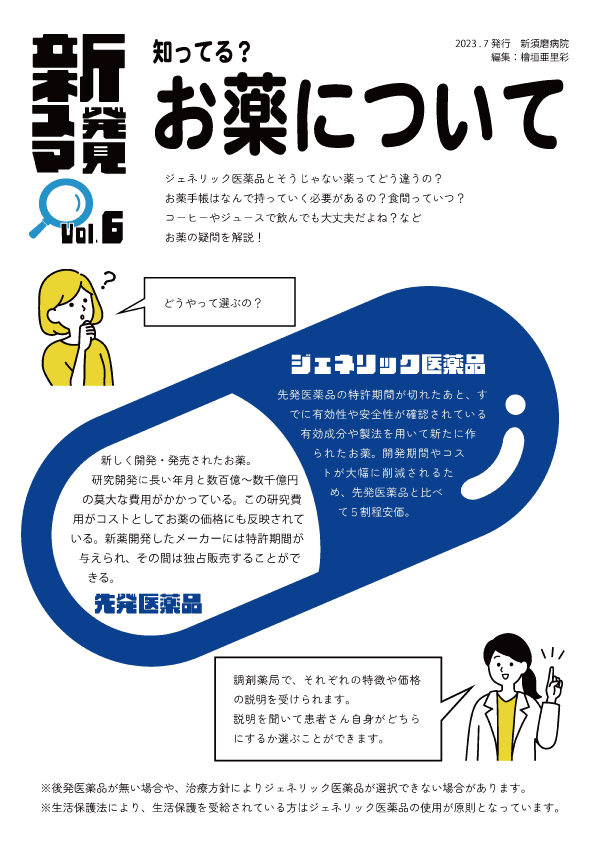

当院の広報は医療従事者向けのパンフレットや広報誌、院内POPやポスターの制作、ホームページ、Instagramの更新作業などを行っています。特に年4回発行している新須磨病院広報誌「新須磨NEWS」では、病気に悩んでいる方やそのご家族などに、病気の詳細や治療方法を知っていただくことで、不安の軽減や治療の選択肢を増やすお手伝いができればと思って制作・監修しています。そのため、幅広い方々が読めるように、また医療用語には注釈をつけたり、患部をイラストで表現するなど、患者さんが分かりやすいように工夫しています。

広報になるための必要な資格は特にありませんが、制作では紙媒体や画像などの加工をすることもありますので、「Illustrator」や「InDesign」、「Lightroom」「PremierePro」「Photoshop」などのソフトを扱える必要があります。さまざまなデザインソフトの習得は大変ですが、患者さんやご家族の方など、多くの方の目に触れるものを制作していることに充実感を得ています。また、現在私は育児短時間勤務中なのですが、総務課の方にお手伝いしてもらいながら業務を進めることができており、環境的にも満足しています。

今後も病院などの医療情報や病院のことを分かりやすく発信しながら、新須磨病院のファンが増えるように活動していきたいと思います。

檜垣 亜里彩 総務課広報担当

住み慣れた場所でその人らしい生活を支えます

いきいきの郷は、高齢になり障害があっても、住み慣れた地域・家で、その人らしく自立した生活をすることを支援するための介護老人保健施設です。当施設では「入所」「ショートステイ」「デイケア」の利用者さんの受け入れを行っていますが、各利用者さんに必要な医療やリハビリテーションが行えるように「医師」「看護師」「介護福祉士」「作業療法士」「理学療法士」「管理栄養士」「歯科衛生士」「支援相談員」などの多職種がチームとなって支援しています。

急性期や回復期で得た治療やリハビリテーションの効果を「維持」することだけが目的ではなく、当施設では「利用者さんの出来ることを引き出し、役割を持って活動してもらうこと」を大切にしています。利用者さんに役割を持ってもらうことで、やりがいや責任感など、社会に参加していることを感じていただくことが重要だと考えています。そのようなこともあり、地域や施設内でのイベントでも役割を持って交流していただいています。

これからも利用者さんが、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、新須磨病院や他事業所などと連携しながら、その人らしい生活を支えていきたいと思います。

介護老人保健施設 いきいきの郷

〒654-0142 神戸市須磨区友が丘7-1-25

TEL:078-795-8080

.jpg)