新須磨NEWS

2025年夏号

PDF ダウンロード足の付け根に「ふくらみ」が…!? 鼠径ヘルニアについて

読者アンケートにご協力ください

アンケートはこちら

足の付け根に「ふくらみ」が…!? 鼠径(そけい)ヘルニアについて

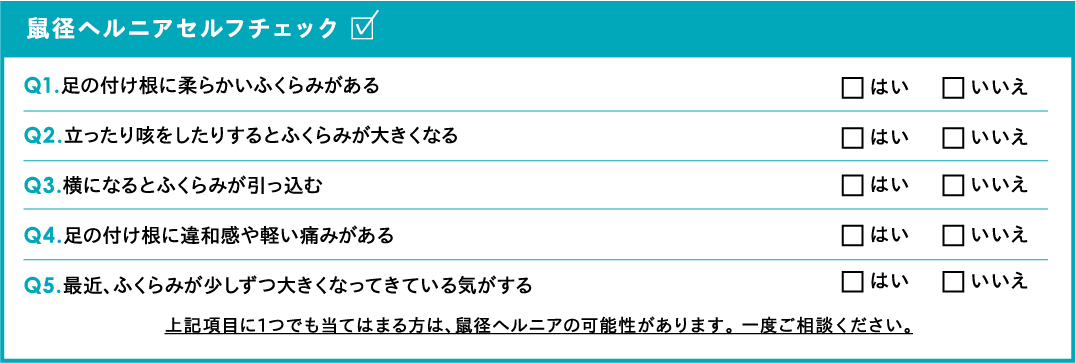

鼠径ヘルニアは自分では気付きにくい病気です

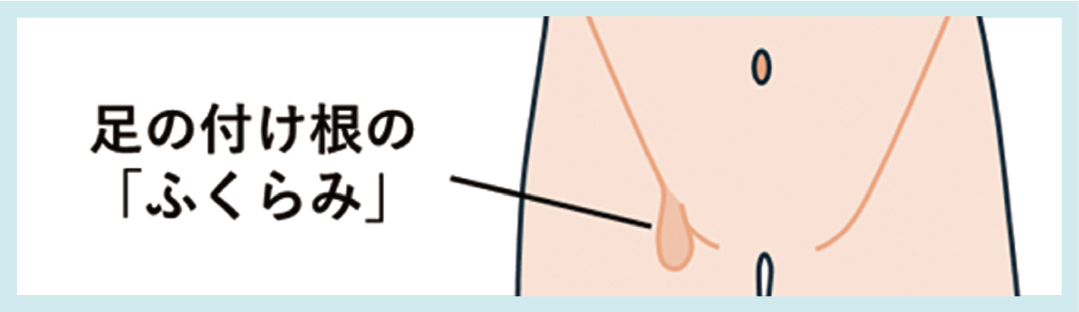

鼠径ヘルニアは、足の付け根、いわゆる鼠径部に生じるふくらみとして現れることが多い病気です。このふくらみは、立ち上がったときや咳、くしゃみ、重い荷物を持ったときなど、腹圧がかかる動作を行うと目立ち、逆に横になると自然と小さくなるか、見えなくなることが一般的です。

ふくらみが大きくなったり小さくなったりしているうちは日常生活に支障がないことがほとんどです。ただし、放置すると『嵌頓(かんとん)』と呼ばれる腸が締め付けられた状態になり、激しい腹痛や腸閉塞などを引き起こし緊急手術が必要となることがあります。したがって、症状がある場合は早めの治療が安全です。

腹膜が飛び出すことで起こる鼠径ヘルニア

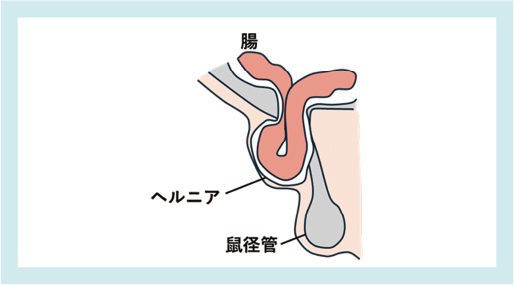

鼠径ヘルニアは、お腹の膜(腹膜)が鼠径部の腹壁のすき間から飛び出す病気で、一般には『脱腸』とも呼ばれています。鼠径部には元々『鼠径管』という小さなトンネルのような構造があり、男性では精子を運ぶ精索、女性では子宮円靱帯が通っています。この鼠径管の周囲の筋膜や筋肉が加齢など様々な原因で徐々に弱くなってくることで、弱くなった部分から腹膜が飛び出すことで起こります。また、飛び出す位置によって外鼠径ヘルニア(間接型)、内鼠径ヘルニア(直接型)に分かれます。

鼠径ヘルニアの治療法

鼠径ヘルニアは自然に治ることがなく、根本的な治療には手術が必要です。現在、主に行われている手術には以下の2つの方法があります。

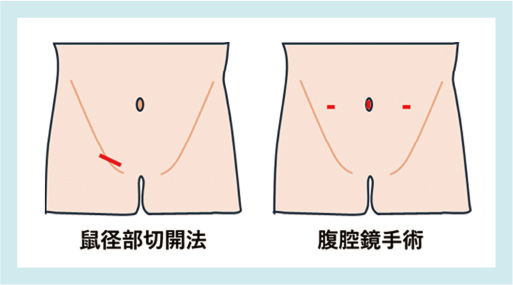

- 鼠径部切開法:鼠径部の膨れている所の斜め上の 皮膚を4~5cm程度切開して手術を行います。飛び出した腹膜をお腹の中に戻し、メッシュと呼ばれる医療用の「当て布」を使用して弱くなった腹壁を補強します。

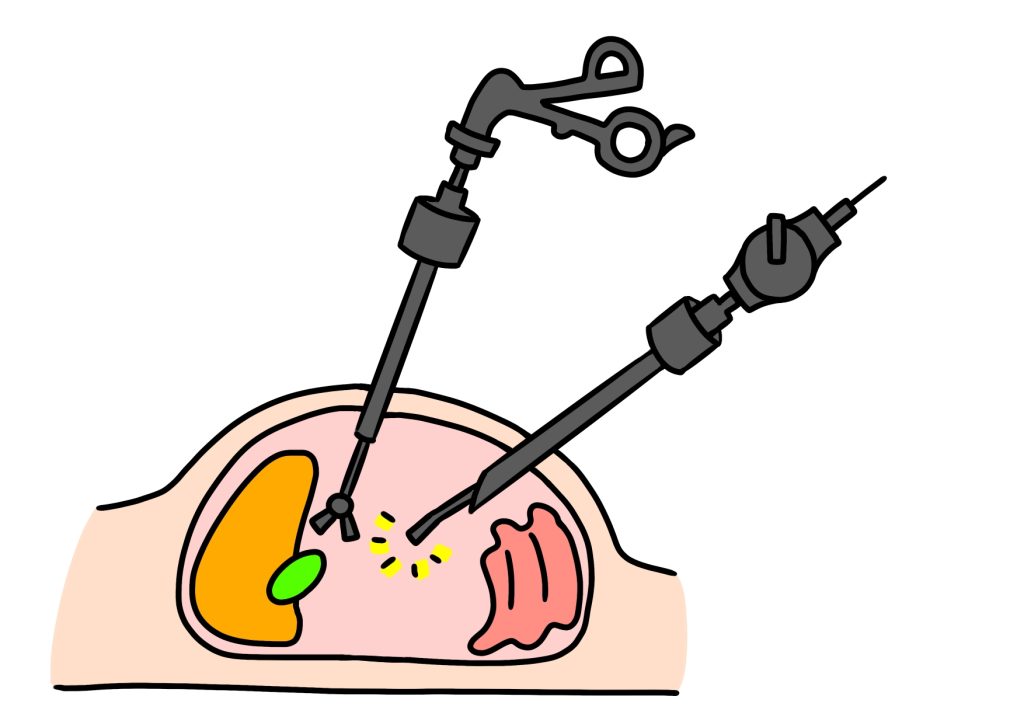

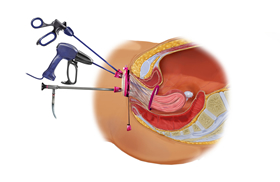

- 腹腔鏡手術:腹部に3か所の小さな穴を開けてカメラと器具を挿入し、お腹の中からヘルニアの穴を確認します。その後、腹膜と筋肉の間にメッシュを固定します。

手術方法に関しては患者さんと相談した上で決めていますが、特段のご希望がない場合は傷の小さな腹腔鏡手術をお勧めしています。ただし、過去にお腹の手術を受けたことがある場合やその他の合併症などで腹腔鏡手術が出来ないこともあります。

病院受診から治療までの流れ

まず診察室で実際に膨らんでいるところを診察します。この時点でほとんどの方は診断できます。追加の検査としてはCT検査がありますが、CT検査は通常は仰向きで撮影するため、撮影の時にはヘルニアが戻ってしまっていることもあります。鼠径ヘルニアの診断がつけば、手術前の検査として血液検査、レントゲン検査、呼吸機能検査などを受けて頂きます。診察の待ち時間はなるべくないように心掛けていますが、全ての検査を行う場合は2~3時間かかることがあります。

手術後も重いものを持ち上げたり、重労働には注意が必要です

鼠径ヘルニアの手術後は、多くの方が術後1~2日で退院可能です。退院後は痛みの状況によりますが、ほとんどの方でこれまで通りの日常生活に戻ることが可能です。ただし、術後1週間程度は無理をせず、徐々に身体を慣らしていくことが大切です。

また、術後1ヶ月は重いものを持ち上げたり、腹圧がかかるような動作(排便時のいきみや重労働など)は避けていただく必要があります。

気になる症状があれば、まずはご相談を

鼠径ヘルニアは命に関わる病気ではないと思われがちですが、適切な時期に治療を行わないと命に関わる合併症を引き起こす可能性もあります。早めに受診して頂くことで、安全かつ短期間で確実に治療することが可能です。

当院では、患者さん一人ひとりの症状やご希望に応じた最適な治療を提案し、術前から術後まで安心して治療に臨んでいただけるようサポートいたします。

「ちょっと気になるな……」そんな軽い気持ちでも構いません。足の付け根のふくらみに気づいたら、お気軽にご相談ください。

症状はさまざま!膝関節の痛みについて

年齢や状況によって、膝の痛みは変わります

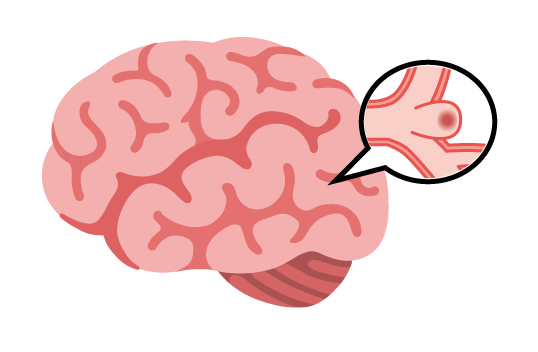

一口に膝の痛みと言っても様々な原因があります。若年スポーツ選手の外傷(靱帯損傷や半月板損傷)、中高年の軽微な外力で生じた半月板損傷、高齢者にみられる骨の表面をおおっている関節軟骨の摩耗(変形性膝関節症)、膝が腫れて強い痛みがおそってくる膝関節炎(関節リウマチ・偽痛風・化膿性膝関節炎)などなど…私たち整形外科医は日々の診療において、膝の痛みがどこからきているかを判断しながら治療方針をたてています。

膝関節外科医にとって、若年スポーツ選手の外傷に多い膝靱帯損傷や半月板損傷は、診察するだけである程度わかります。疑わしい場合はMRIを使って診断します。

膝靱帯損傷についてですが、内側側副靱帯損傷や後十字靭帯損傷はリハビリテーション加療をおこなって1.5~3ヶ月での競技復帰を目指します。前十字靭帯損傷は膝関節機能を回復させてから(通常2週間~1ヶ月)手術加療をおこないます。手術は再建術といって、体の正常な部分からスジの一部を取ってきて新しく前十字靭帯を作る手術を関節鏡視下におこないます。術後しばらくの間装具を装着して免荷・可動域制限をもうけたのち、術後9ヶ月前後で競技復帰できるようにリハビリテーション加療を継続します。

半月板損傷の中でバケツ柄状断裂(切れた半月板が膝の中ではさまっている状態)はただちに手術加療が必要です。ただし、私の調べたデータでは初診時MRIで撮影して半月板損傷を認めた選手でも関節内注射・内服薬・リハビリテーションなどの保存加療で約半数は痛みが改善して競技に復帰しており、バケツ柄状断裂以外の半月板損傷はまず保存加療をおこなうようにしています。半月板は軟骨でできており治りにくい組織のため、どの場所がどのように断裂しているか・痛みの程度・学年・大事な大会がいつあるかなどを考慮して、保存加療を継続するか手術加療が必要かを判断します。手術加療についてですが、半月板は膝関節のクッションであり基本的には縫合術を施行します(できるだけ切除しないようにする)。半月板の切れ方にもよりますが、手術の後しばらくの間、免荷・可動域制限をもうけながら術後4~9ヶ月で筋力を回復させて競技復帰できるようリハビリテーション加療を継続します。

中高年や高齢者に多くみられる膝の痛み

中高年の半月板損傷はレントゲンとMRIの状態をみて、縫合術をおこなったら治る損傷か、関節表面の軟骨損傷はないか、O脚の程度は軽いかなど状況判断しながら、関節内注射・痛み止め・リハビリテーション・インソールなどを組み合わせた治療をおこないます。その後、保存加療の効果をみながら、目標とする活動レベルを考慮して手術加療が必要か判断します(エビデンスベースというよりも患者さんベースの治療になります)。軟骨がすり減ってきたことによる痛みに対しては、まず筋力訓練(足上げの運動・水中歩行・エアロバイクなどの自転車漕ぎ)、ヒアルロン酸の注射、痛み止めなどを組み合わせた治療をおこなって痛みを軽減させていきます。また、イスやベッドを用いた床にすわらない生活を送ること、体重を増やさないように気をつけること、痛みがひどくなるような運動は避けることなど日常生活動作を改善させて様子をみます。

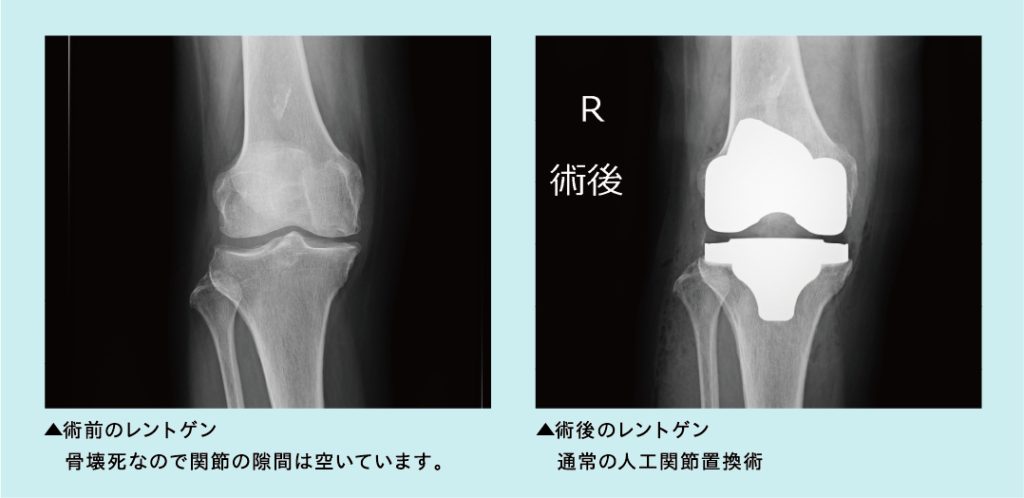

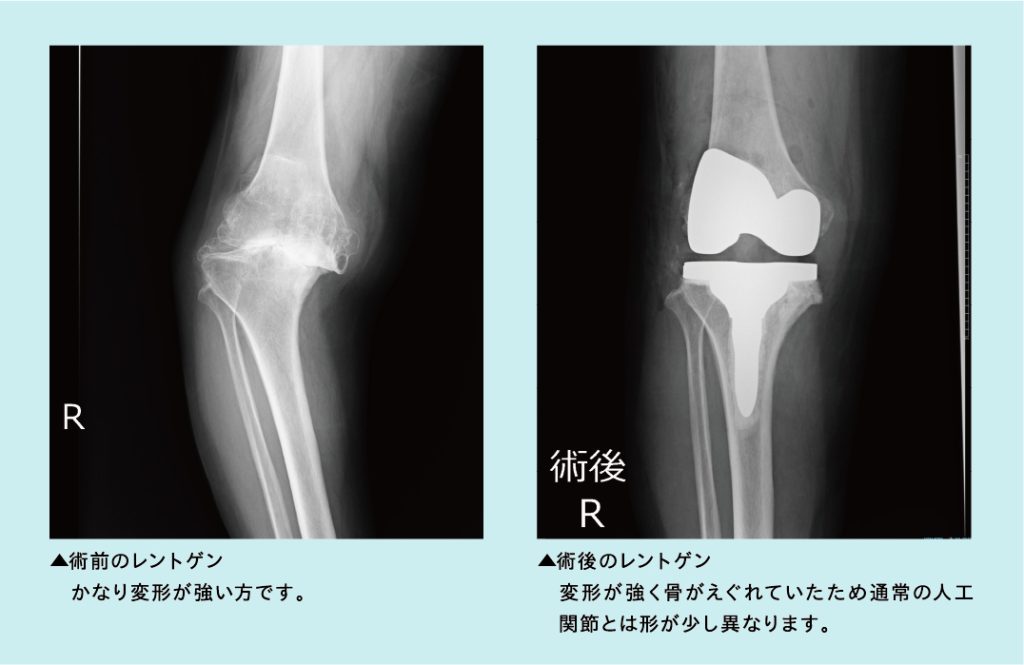

ただし、軟骨が完全になくなってしまうと、このような治療をおこなっても痛みが改善しない可能性が高くなります。そうなると人工関節の手術が必要になります。人工膝関節全置換術は全身麻酔下に1.5~2時間かけておこなう手術です。軟骨がなくなった大腿骨・脛骨を切除して金属に入れ替え、金属と金属の間に人工軟骨を挟み込みます。術前に貧血がなければ輸血の必要はありません。合併症なく順調にリハビリが続けられると、通常3~4週間で杖歩行にて自宅退院となります。

人工膝関節全置換術は痛みを和らげる治療ですので、筋力は自前ですし、命がけでおこなう手術ではありません。従って、膝に痛みはあるものの筋力は保たれている人(歩けている方)、全身状態に大きな問題がない人(全身麻酔下での手術のリスクが高くない方)に適応があります。通常60~70歳台に適応があると言われていますが、近年では80歳台にもおこなわれるようになりました。ただし、90歳以上になると術後に認知症が出現したり、全身麻酔下での手術のリスクが高くなる可能性があります。従って、長い間痛みを我慢せず、歩けなくなる前に病院で正しい診断と適切な治療を受けることをお勧めします。

プロフェッショナル紹介

感染管理認定看護師

感染対策の専門家として、感染症の予防や蔓延時の対処を行う資格です

感染管理認定看護師とは、患者さんや医療従事者を感染症から守るために、感染対策に関する専門的な知識と技術を持ち、感染管理のキーパーソンとして感染防止活動を行う看護師です。

資格を取得するためには、日本看護協会が認定している施設での課程(B課程:特定行為を組み込んだ課程801時間)を修了し、認定審査に合格する必要があります。私が2020年に感染制御チーム(ICT)メンバーとして感染対策に関わることになった同時期に、新型コロナウイルス(COVID-19)の流行が始まりました。日々移り変わる状況の中、感染対策に必要な情報や物資が手に入らず、知識、経験不足など多くの困難を経験しました。そうした日々の中で感染対策について学びたいという思いが徐々に大きくなり、2023年上司の勧めをきっかけに資格取得に挑戦、2024年より認定看護師としての活動を始めました。

認定看護師の役割には「実践・指導・相談」があります。日常的な院内ラウンドを通じて標準予防策や経路別予防策の実施状況を継続的に確認します。例えば、手指衛生の遵守状況や個人防護具(PPE:左上の写真で看護師が使用している手袋やガウン)の管理や着脱が正しく行えているかを確認します。院内で感染症が発生した場合には、隔離やゾーニングといった患者配置の対応を行います。

院内全体の感染対策の知識と技術の向上のため、感染症動向などの情報提供や、当院の特性に合わせた感染対策マニュアルの整備・更新を行い職員が現場で実践できるように研修や周知活動を行っています。

また、日々生じる感染対策に関する疑問や課題に対し、多職種が適切に安心して取り組めるよう支援しています。患者さんや職員が感染症に罹患したときには、相談者の置かれている状況に配慮し、マニュアルやガイドラインに基づき実践可能な提案を行います。職員の職業感染予防対策としてワクチンプログラムの管理推進や針刺し切創予防と事故発生時の対応も大切な役割です。

当院は神戸大学医学部附属病院をはじめとする地域の医療機関と連携し感染対策向上加算2を取得しています。定期的に情報交換や地域の病院とカンファレンスを行い研鑽しています。ICTでは医師、薬剤師、臨床検査技師、看護師がチームを組み、それぞれの専門性を生かした効果的な活動ができるよう調整役を担っています。近年、薬剤耐性菌対策も重要なミッションとなっており、薬剤師を中心としてチームを組み多職種で対応しています。

今後は、先代の感染対策担当の方々が築かれた感染対策体制を土台として教育課程で学んだことを加えブラッシュアップに取り組んでいきたいです。特に自身の知識や経験を蓄積しながら医療関連感染のサーベイランス(感染発生状況の監視)や、手指衛生の直接観察法を取り入れたフィードバックを行い遵守率アップと定着を目指します。

.jpg)