- トップ

- 入院

入院

この度のご入院、心よりお見舞い申し上げます。

入院での検査・治療を受けられる際に必要な事項を記載しております。

患者さん・ご家族の皆様が安心して入院生活を送っていただけますよう、職員一同努めてまいります。

なお、患者の権利、個人情報保護などはこちら。

入院時にご準備いただくもの

入院の手続きに必要なもの

- 診察券

- 健康保険証またはマイナンバーカード

- 限度額認定証、公費受給者証など(お持ちの方)

書類(ご記入の上、ご持参ください)

- 入院申込書兼誓約書

- 入院セットサービス申込書(ご希望の方のみ)

- 退院証明書(3カ月以内に他医療機関に入院されていた方)

入院生活に必要なもの

入院の際に必要となるタオル・パジャマ・オムツ・日用品などを1日単位でレンタル可能な入院セットサービス(有料)をご利用いただけます。

ご希望の方は、申し込み用紙をご記入していただき、入院当日ご持参ください。詳細は入院説明時にお渡しするパンフレットをご覧ください。

持ち物には、紛失防止のため油性マジックでお名前をお書きください。

衣類

- パジャマ

- 下着

- 上着(羽織るもの)

お薬

- お薬(お持ちの分全て)

- お薬手帳

※他院でもらっている薬は、入院までに十分な日数を準備し、ご持参ください。

日用品

- ティッシュペーパー

- コップ

- 歯ブラシ

- 歯みがき粉

- マスク

- フェイスタオル

- バスタオル

- 電動ひげそり

- くつ(運動靴などすべりにくいもの)

その他

- イヤホン(テレビ視聴用)

- 携帯充電器

- T 字帯

- 腹帯

- 三角巾

※必要な方のみご持参ください。

ご入院中について

1日のながれ

1日のながれ

テレビ・保冷庫

テレビ・保冷庫

各ベッド横の床頭台に備え付けています。

ご利用の際にはテレビカードが必要です。

※1階病棟・SCU には設備がございません。

テレビカード販売機・精算機

テレビカード販売機・精算機

販売機:2・3・4 階病棟

1枚1000円 ※千円札のみ使用可能

精算機:西館1階 入退院受付向かい側

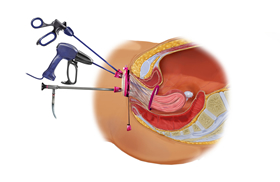

入浴(シャワーのみ)

入浴(シャワーのみ)

ご希望の方はスタッフにお声かけください。

※医師の許可が必要です。

売店

売店

場所 :西館1階

営業時間 :(平日)8:30ー17:00

(日曜・祝日)11:00ー16:00

自動販売機

自動販売機

西館1階:救急受付前の廊下

西館2階:エスカレーター横

東館1階:トイレ前

キャッシュコーナー

キャッシュコーナー

玄関横(若宮商店街側)

※ゆうちょ銀行

営業時間: (月ー金曜日) 9:00ー18:00

(土・日曜・祝日) 9:00ー17:00

洗濯機・乾燥機

洗濯機・乾燥機

設置場所:2・3・4 階病棟

現金or テレビカードでご利用いただけます。

※洗剤は各自でご用意ください

災害発生時について

災害発生時について

地震、火災などの災害発生時には、職員が誘導させていただきます。

あわてず職員の指示に従って行動していただくようご協力をよろしくお願いします。

退院について

退院について

退院当日(または前日)に、1階入退院受付で入退院諸費用をお支払いください。

休日に退院される場合は、別途ご説明させていただきます。

なお、退院時間は原則11:00までとさせていただきます。

入院中のご注意事項

貴重品

貴重品

盗難防止のため、貴重品の持ち込みはご遠慮ください。紛失には責任を負いかねますので、ご理解のうえ十分ご注意ください。

携帯電話のご利用・

携帯電話のご利用・

Wi-Fi について

病室内での通話は厳禁とさせていただきます。

病院内で通話する場合は、各階の面会コーナーなどをご利用ください。

※1階病棟・SCU では電源をお切りください。

※院内にWi-Fi 環境はございません。

禁煙・禁酒

禁煙・禁酒

病院敷地内は、電子タバコも含め完全禁煙です。入院中の喫煙は禁止です。

また、病院内での飲酒も禁止です。

ご面会の方もご理解・ご協力をお願いします。

持ってきた薬がなくなった・

持ってきた薬がなくなった・

入院中の他院への受診

かかりつけ医で出されているお薬が切れた場合はスタッフまでお声かけください。

入院中は、原則他院への受診ができませんのであらかじめご了承ください。

外出・外泊について

外出・外泊について

入院中は治療上を除き、原則として外出・外泊はできません。

外出・外泊を希望される場合は、医師の許可が必要です。スタッフにお申し出ください。

その他

その他

当院職員が、患者・ご家族の方から暴言・暴力、セクハラなどの迷惑行為を受けた場合、もしくは病院の規則を遵守していただけない場合は、診療のお断りや患者・ご家族の意に反して強制的にご退院していただく場合があります。あらかじめご了承ください。

※シーツ交換は週1回です。汚れがひどい場合は、スタッフへお知らせください。

※病状により、部屋移動にご協力をお願いします。

各種ご案内

お支払いについて

お支払いについて

退院時に入退院受付にてお支払いのうえ、ご退院ください。月をまたいで入院される場合は、月末(毎月)締めとし、翌月10日以降に入退院受付にてお支払いください。

※毎月、保険証の提示をお願いします。

・お支払い方法

- 現金

- クレジットカード

- QRコード決済

- 電子マネー

※詳しくは入退院受付へ

・高額医療費について

限度額適応認定証の申請をお願いします。

ご不明点がある方は入退院受付にお越しください。

※マイナンバーカード提示や当院で保険情報取得に同意される場合は申請不要です。

お部屋について

お部屋について

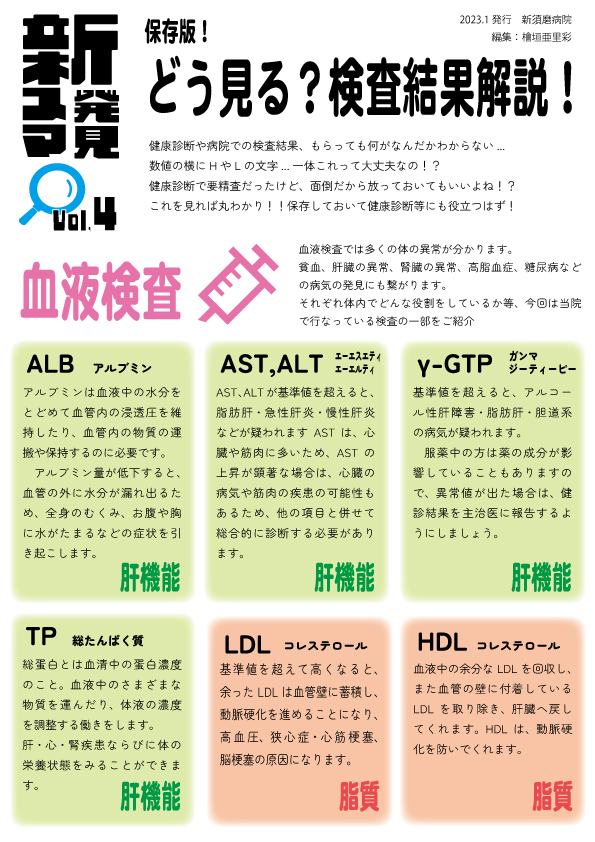

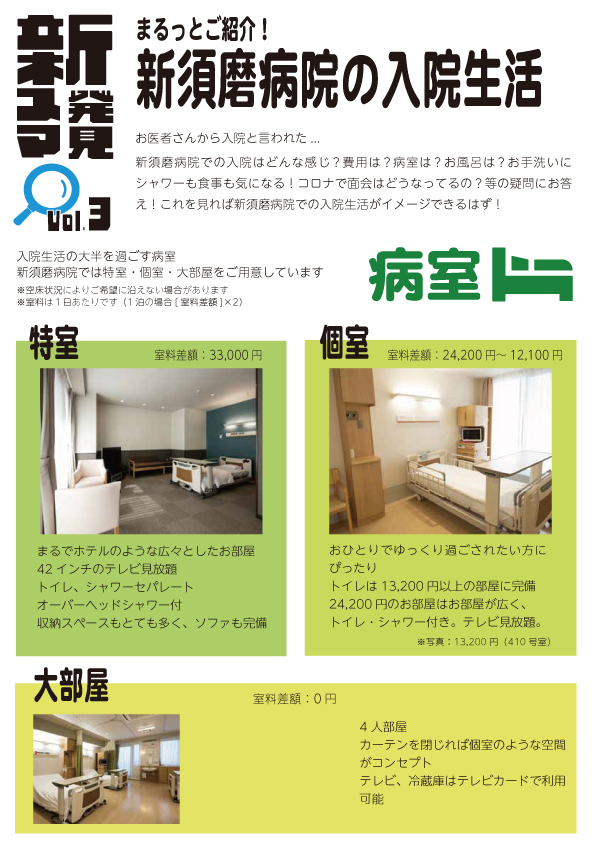

・特徴

大部屋

4人部屋。

カーテンを閉じれば個室のような空間がコンセプト。

個室

トイレは13,200 円以上の部屋に完備。

24,200 円のお部屋はテレビ視聴無料、トイレ・シャワー付き。

※写真:13,200 円(410 号室)

特室

42インチのテレビ視聴無料。

トイレ、シャワーセパレート。

オーバーヘッドシャワー付。

・料金(室料差額)

個室:12,100 円、13,200 円、24,200 円

特室:33,000 円(大部屋は費用負担なし)

※室料は1 日あたりです。(1泊の場合[ 室料差額] ×2)

※病棟管理上、ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。

.jpg)